「サーキュラーエコノミーの推進で、横浜は資源を『消費する都市』から『供給する都市』へ」みなとみらいサーキュラーエコノミー会議2025実施報告 in YOXO FES

横浜市では、サーキュラーエコノミーの実現を目指し、食品ロス削減や水平リサイクル、動静脈企業との連携といった多岐にわたる取り組みが進められています。2025年には、これらの活動をさらに深化・拡大し、連携を強化することで、市内におけるサーキュラーエコノミーのさらなる加速が期待されています。

こうしたなか、ヨコハマSDGsデザインセンターでは、2025年1月24日、chilink WORKSITE MINATOMIRAIにて「脱炭素へ皆TRY!みなとみらいサーキュラーエコノミー会議2025」を開催しました。

今年で3回目を迎える本会議には、横浜市 脱炭素・GREEN×EXPO推進局のSDGs未来都市推進課 担当係長 佐々木結花氏、同局カーボンニュートラル事業推進課 担当係長 村尾雄太氏、資源循環局 事業系廃棄物対策課 減量推進係長 権田優氏に加え、市内でサーキュラーエコノミーを推進するレコテック株式会社の大村拓輝氏および株式会社グーンの石田憲生氏の計5名が登壇しました。

当日は、横浜市内における最新のサーキュラーエコノミーの取り組み事例が共有されるとともに、「2025年、横浜のサーキュラーエコノミーを加速させるためのキーワードは?」というテーマでのパネルディスカッションが行われました。

本記事では、その様子をお届けします。

横浜市内における最新のサーキュラーエコノミーの取り組みの紹介

初めに、横浜市の登壇者3名からそれぞれのサーキュラーエコノミー、資源循環に関する取り組みについてお話がありました。

▽登壇者:

佐々木結花氏(横浜市 脱炭素・GREEN×EXPO推進局 SDGs未来都市推進課 担当係長)

村尾雄太氏(横浜市 脱炭素・GREEN×EXPO推進局 カーボンニュートラル事業推進課 担当係長)

権田優氏(横浜市 資源循環局 事業系廃棄物対策課 減量推進係長)

市内でのアップサイクルの取り組み事例や「食品ロス削減SDGsロッカー」の取り組み

まずは、SDGs未来都市推進課の佐々木氏は、横浜市と民間事業者が共同で設立・運営を行っている「ヨコハマSDGsデザインセンター」での取り組みを紹介しました。

ヨコハマSDGsデザインセンターでは、SDGsの達成に向けて、市内外の多様な主体が持つニーズとシーズのマッチングなどを行うことで、横浜における環境・経済・社会的課題を解決する取り組みを行っています。その具体例として、ラグビーチーム「横浜キヤノンイーグルス」とクリエイターを輩出する専門学校「横浜デザイン学院」をマッチングすることにより、従来、スポンサーが変わるたびに廃棄せざる得なかったユニフォームを活用して、エコバッグ等のリメイク商品を製作し、チャリティーオークションに出品した、というアップサイクルの取り組みのマッチング事例が紹介されました。

また、食品ロス削減の取り組みとして、消費期限内でありながら廃棄されてしまう専門店のパンをロッカーに入れ、店舗価格よりも安価に販売する「食品ロス削減SDGsロッカー」が紹介されました。

佐々木氏は「食品ロス削減SDGsロッカーの取り組みは、事業者による廃棄物の削減とCO2排出量の削減に貢献するとともに、市民の皆さんにはお得にパンが買える楽しさを提供し、ごみや食品ロス、CO2削減に向けて考えるきっかけや行動の変容につながるきっかけとすることを目的としています。また、ロッカーで購入できなかったという方が、パンの販売店舗に足を運ぶといった波及効果も見られています」と述べ、取り組みの多面的な狙いや影響について詳しく説明しました。

食品ロス削減SDGsロッカーの取り組みの展望として、「現在4台のロッカー設置台数を、2026年3月末までに18区で30台以上に拡大することを目指しており、さらにパン以外の食品販売も視野に入れています」と語り、意欲的な目標を示しました。

「ボトルtoボトル」水平リサイクル、廃食用油のSAF化「Fry to Fly Project」

次に、脱炭素・GREEN×EXPO推進局 カーボンニュートラル事業推進課の村尾氏は、脱炭素先行地域に選定されているみなとみらい21地区におけるリサイクルの取り組みを2つ紹介しました。

まず、使用済みペットボトルを回収し、新たなペットボトルへと再生する「ボトルtoボトル」水平リサイクルの取り組みが紹介されました。村尾氏は、この取り組みの効果について「水平リサイクルで製造されたペットボトルは、新たに石油由来の素材を使用して製造する場合と比べ、CO₂排出量を約60%削減できます」と説明しました。

2023年度の実証実験では、みなとみらい21地区の37施設が「ボトルtoボトル」水平リサイクルに参加したと報告しました。また、2024年度には、使用済みペットボトルを資源として効率的に回収する仕組みをエリア内で社会実装する方針を示しました。

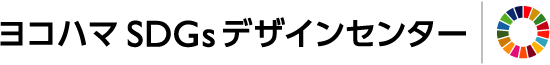

また、2つ目の取り組みとして、家庭や飲食店で使用された天ぷら油などの植物性油を回収し、国内で資源循環させてSAF(持続可能な航空燃料)にリサイクルする「Fry to Fly Project」が紹介されました。現在は、赤レンガ倉庫でのイベントにおける事業系廃食油の回収や、MARINE & WALKでの家庭用廃食油の回収活動などが進行中です。

「Fry to Fly Project」の取り組みが進むなか、2024年2月に横浜市は日本航空株式会社と連携協定を締結しました。この協定のもと、市内のスーパーマーケットなどに設置された回収ボックスを活用し、家庭の廃食油を回収して国産SAFへと利活用する取り組みを進めています。2025年1月時点では、市内13か所で回収が行われている状況で、年度中に17か所まで拡大する予定です。

最後に、村尾氏は「今後も市内の民間企業と連携し、新たな取り組みへのチャレンジを続けることで、資源循環モデルの構築を目指していきたいと考えています」と意欲を示しました。

市内の動静脈連携を促進する「横浜市資源循環推進プラットフォーム」の取り組み

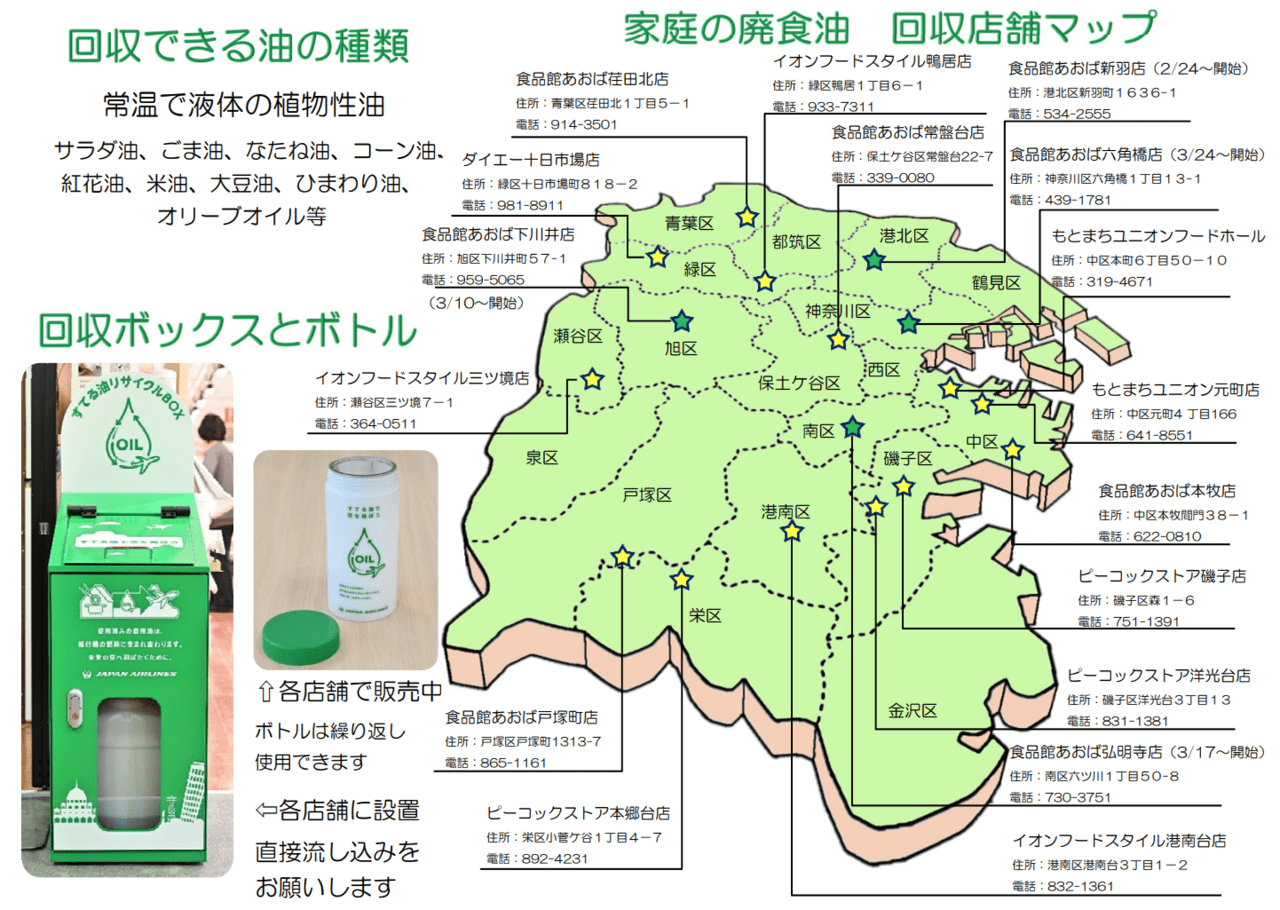

続いて、資源循環局 事業系廃棄物対策課の権田氏は、2024年10月に発足した「横浜市資源循環推進プラットフォーム」の取り組みを紹介しました。

産業廃棄物の適正処理などを推進する資源循環局では、かねてから産業廃棄物のリサイクルを促進したいという考えがあったものの、処理コストなどの課題から焼却処理されてしまう廃棄物も多く、リサイクルの取り組みが進んでいなかった状況がありました。しかし、「脱炭素社会の実現や循環経済の促進といった社会的潮流により、状況が大きく変わりつつあります」と権田氏は話します。

こうした変化を背景に、「動脈産業」と呼ばれる製品の製造・販売業界では、ESGへの配慮が求められるようになり、廃棄物の有効利用や不要となった自社製品の再資源化の動きが出てきている一方、廃棄物の処理やリサイクルを担う「静脈産業」は、これを新たなビジネスチャンスと捉え、リサイクル材の積極的な活用を求める声や、新たなビジネスモデルの提案の動きが出てきています。

そうしたなか、2024年に横浜市内の静脈産業の事業者7社から、横浜市に対して共創フロントを通じた提案があり、動脈産業と静脈産業の連携(動静脈連携)の促進や、リサイクル技術の開発・実用化に取り組んでいく場として「横浜市資源循環推進プラットフォーム」が立ち上がりました。

このプラットフォームでは、今後、動脈産業と静脈産業のマッチングや、動静脈連携やDX(デジタル・トランスフォーメーション)によるプロジェクト実施の取り組みが行われる予定です。

最後に、権田氏は、プラットフォームへの参加を希望する動脈産業の企業に対し、「例えば、廃棄物として処分されているものを再製品化するプロセスや、再生材の活用・供給をご希望される場合、また新たな静脈産業のパートナーをお探しの場合、さらには資源循環事業の開始に向けた課題を相談したい場合など、ご興味をお持ちの方はぜひご連絡いただければと思います」と、新規プロジェクトの募集や資源循環に対する課題の相談を広く呼びかけました。

【関連サイト】横浜市資源循環推進プラットフォームホームページ(外部サイト)

デジタル資源循環プラットフォーム「pool」を活用したサーキュラーエコノミー

▽登壇者:

大村拓輝氏(レコテック株式会社 執行役員)

「サーキュラーエコノミーの推進で、横浜は資源を『消費する都市』から『供給する都市』へ」みなとみらいサーキュラーエコノミー会議2025【イベントレポート】

- On 2025年2月13日

横浜市では、サーキュラーエコノミーの実現を目指し、食品ロス削減や水平リサイクル、動静脈企業との連携といった多岐にわたる取り組みが進められています。2025年には、これらの活動をさらに深化・拡大し、連携を強化することで、市内におけるサーキュラーエコノミーのさらなる加速が期待されています。

こうしたなか、2025年1月24日、chilink WORKSITE MINATOMIRAIにて「脱炭素へ皆TRY!みなとみらいサーキュラーエコノミー会議2025」が開催されました。今年で3回目を迎える本会議には、横浜市 脱炭素・GREEN×EXPO推進局のSDGs未来都市推進課 担当係長 佐々木結花氏、同局カーボンニュートラル事業推進課 担当係長 村尾雄太氏、資源循環局 事業系廃棄物対策課 減量推進係長 権田優氏に加え、市内でサーキュラーエコノミーを推進するレコテック株式会社の大村拓輝氏および株式会社グーンの石田憲生氏の計5名が登壇しました。

当日は、横浜市内における最新のサーキュラーエコノミーの取り組み事例が共有されるとともに、「2025年、横浜のサーキュラーエコノミーを加速させるためのキーワードは?」というテーマでのパネルディスカッションが行われました。本記事では、その模様を詳しくレポートします。

横浜市内における最新のサーキュラーエコノミーの取り組みの紹介

初めに、横浜市の登壇者3名からそれぞれのサーキュラーエコノミー、資源循環に関する取り組みについてお話がありました。

▽登壇者:

佐々木結花氏(横浜市 脱炭素・GREEN×EXPO推進局 SDGs未来都市推進課 担当係長)

村尾雄太氏(横浜市 脱炭素・GREEN×EXPO推進局 カーボンニュートラル事業推進課 担当係長)

権田優氏(横浜市 資源循環局 事業系廃棄物対策課 減量推進係長)

市内でのアップサイクルの取り組み事例や「食品ロス削減SDGsロッカー」の取り組み

まずは、SDGs未来都市推進課の佐々木氏は、横浜市と民間事業者が共同で設立・運営を行っている「ヨコハマSDGsデザインセンター」での取り組みを紹介しました。

ヨコハマSDGsデザインセンターでは、SDGsの達成に向けて、市内外の多様な主体が持つニーズとシーズのマッチングなどを行うことで、横浜における環境・経済・社会的課題を解決する取り組みを行っています。その具体例として、ラグビーチーム「横浜キヤノンイーグルス」とクリエイターを輩出する専門学校「横浜デザイン学院」をマッチングすることにより、従来、スポンサーが変わるたびに廃棄せざる得なかったユニフォームを活用して、エコバッグ等のリメイク商品を製作し、チャリティーオークションに出品した、というアップサイクルの取り組みのマッチング事例が紹介されました。

また、食品ロス削減の取り組みとして、消費期限内でありながら廃棄されてしまう専門店のパンをロッカーに入れ、店舗価格よりも安価に販売する「食品ロス削減SDGsロッカー」が紹介されました。

2024年1月にSDGsステーション横浜関内に設置した食品ロス削減SDGsロッカー

画像出典:ヨコハマSDGsデザインセンターのウェブサイトより

佐々木氏は「食品ロス削減SDGsロッカーの取り組みは、事業者による廃棄物の削減とCO2排出量の削減に貢献するとともに、市民の皆さんにはお得にパンが買える楽しさを提供し、ごみや食品ロス、CO2削減に向けて考えるきっかけや行動の変容につながるきっかけとすることを目的としています。また、ロッカーで購入できなかったという方が、パンの販売店舗に足を運ぶといった波及効果も見られています」と述べ、取り組みの多面的な狙いや影響について詳しく説明しました。

食品ロス削減SDGsロッカーの取り組みの展望として、「現在4台のロッカー設置台数を、2026年3月末までに18区で30台以上に拡大することを目指しており、さらにパン以外の食品販売も視野に入れています」と語り、意欲的な目標を示しました。

「ボトルtoボトル」水平リサイクル、廃食用油のSAF化「Fry to Fly Project」

次に、脱炭素・GREEN×EXPO推進局 カーボンニュートラル事業推進課の村尾氏は、脱炭素先行地域に選定されているみなとみらい21地区におけるリサイクルの取り組みを2つ紹介しました。

まず、使用済みペットボトルを回収し、新たなペットボトルへと再生する「ボトルtoボトル」水平リサイクルの取り組みが紹介されました。村尾氏は、この取り組みの効果について「水平リサイクルで製造されたペットボトルは、新たに石油由来の素材を使用して製造する場合と比べ、CO₂排出量を約60%削減できます」と説明しました。

2023年度の実証実験では、みなとみらい21地区の37施設が「ボトルtoボトル」水平リサイクルに参加したと報告しました。また、2024年度には、使用済みペットボトルを資源として効率的に回収する仕組みをエリア内で社会実装する方針を示しました。

また、2つ目の取り組みとして、家庭や飲食店で使用された天ぷら油などの植物性油を回収し、国内で資源循環させてSAF(持続可能な航空燃料)にリサイクルする「Fry to Fly Project」が紹介されました。現在は、赤レンガ倉庫でのイベントにおける事業系廃食油の回収や、MARINE & WALKでの家庭用廃食油の回収活動などが進行中です。

「Fry to Fly Project」の取り組みが進むなか、2024年2月に横浜市は日本航空株式会社と連携協定を締結しました。この協定のもと、市内のスーパーマーケットなどに設置された回収ボックスを活用し、家庭の廃食油を回収して国産SAFへと利活用する取り組みを進めています。2025年1月時点では、市内13か所で回収が行われている状況で、年度中に17か所まで拡大する予定です。

画像出典:横浜市「廃食油のSAF(持続可能な航空燃料)への利活用の取り組み『市内の回収拠点マップ(PDF)』」より

※2025年1月24日時点、最新の回収拠点情報は『市内の回収拠点マップ』にてご確認ください。

最後に、村尾氏は「今後も市内の民間企業と連携し、新たな取り組みへのチャレンジを続けることで、資源循環モデルの構築を目指していきたいと考えています」と意欲を示しました。

市内の動静脈連携を促進する「横浜市資源循環推進プラットフォーム」の取り組み

続いて、資源循環局 事業系廃棄物対策課の権田氏は、2024年10月に発足した「横浜市資源循環推進プラットフォーム」の取り組みを紹介しました。

産業廃棄物の適正処理などを推進する資源循環局では、かねてから産業廃棄物のリサイクルを促進したいという考えがあったものの、処理コストなどの課題から焼却処理されてしまう廃棄物も多く、リサイクルの取り組みが進んでいなかった状況がありました。しかし、「脱炭素社会の実現や循環経済の促進といった社会的潮流により、状況が大きく変わりつつあります」と権田氏は話します。

こうした変化を背景に、「動脈産業」と呼ばれる製品の製造・販売業界では、ESGへの配慮が求められるようになり、廃棄物の有効利用や不要となった自社製品の再資源化の動きが出てきている一方、廃棄物の処理やリサイクルを担う「静脈産業」は、これを新たなビジネスチャンスと捉え、リサイクル材の積極的な活用を求める声や、新たなビジネスモデルの提案の動きが出てきています。

そうしたなか、2024年に横浜市内の静脈産業の事業者7社から、横浜市に対して共創フロントを通じた提案があり、動脈産業と静脈産業の連携(動静脈連携)の促進や、リサイクル技術の開発・実用化に取り組んでいく場として「横浜市資源循環推進プラットフォーム」が立ち上がりました。

このプラットフォームでは、今後、動脈産業と静脈産業のマッチングや、動静脈連携やDX(デジタル・トランスフォーメーション)によるプロジェクト実施の取り組みが行われる予定です。

画像出典:横浜市「横浜市資源循環推進プラットフォーム(YRCプラットフォーム)」より。

最後に、権田氏は、プラットフォームへの参加を希望する動脈産業の企業に対し、「例えば、廃棄物として処分されているものを再製品化するプロセスや、再生材の活用・供給をご希望される場合、また新たな静脈産業のパートナーをお探しの場合、さらには資源循環事業の開始に向けた課題を相談したい場合など、ご興味をお持ちの方はぜひご連絡いただければと思います」と、新規プロジェクトの募集や資源循環に対する課題の相談を広く呼びかけました。

【関連サイト】横浜市資源循環推進プラットフォームホームページ(外部サイト)

デジタル資源循環プラットフォーム「pool」を活用したサーキュラーエコノミー

▽登壇者:

大村拓輝氏(レコテック株式会社 執行役員)

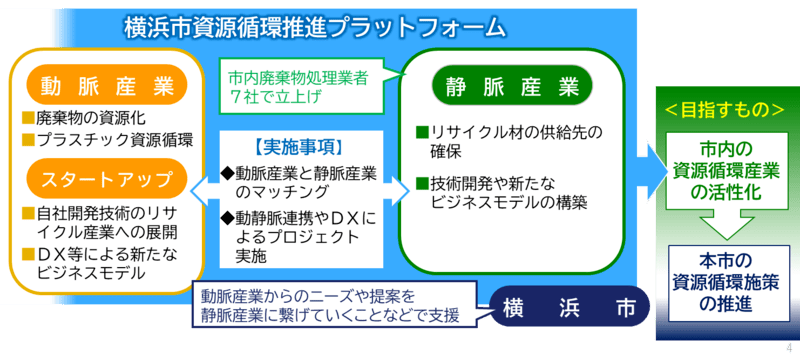

続いて、市内のサーキュラーエコノミーを推進する民間企業として、レコテック株式会社の大村氏は、資源の「見える化」を通じてサーキュラーエコノミーを促進するデジタルプラットフォーム「pool」を紹介しました。

大村氏は、「メーカーが再資源化をする際にごみに求めることとして、品質の良さ、コストの低さ、安定的な調達量、トレーサビリティの確保の4つがあります。そのニーズに応えるためには、特定の資源を、品質とトレーサビリティを担保したうえで、ピンポイントで大量に回収する必要があります」と指摘します。

しかし、これまでは、どこでどれだけのごみが出ているのか、というデータが存在しないという課題がありました。こうした状況の解決に向け、レコテック社が提供しているのが、デジタルプラットフォーム「pool」です。

poolでは、各拠点から排出されるごみのデータを見える化し、ごみの内訳やリサイクル率、廃棄物由来のCO₂排出量などをダッシュボード上に可視化します。さらに、そのデータを活用することで、特定の資源の回収効率も向上させることができます。

また、poolを活用して回収した資源は、どの施設から排出されたかが特定できるため、追跡可能なトレーサビリティが実現されています。これにより、メーカーも再生材として利用しやすくなるメリットがあります。

大村氏は、poolの先進的な導入事例として、「ごみ置き場」を「資源出荷庫」と再定義し、取り組みを進めている百貨店の事例も紹介しました。

グーンが目指すサーキュラーエコノミー

▽登壇者:

石田憲生氏(株式会社グーン ブルーエコノミー研究所 理事)

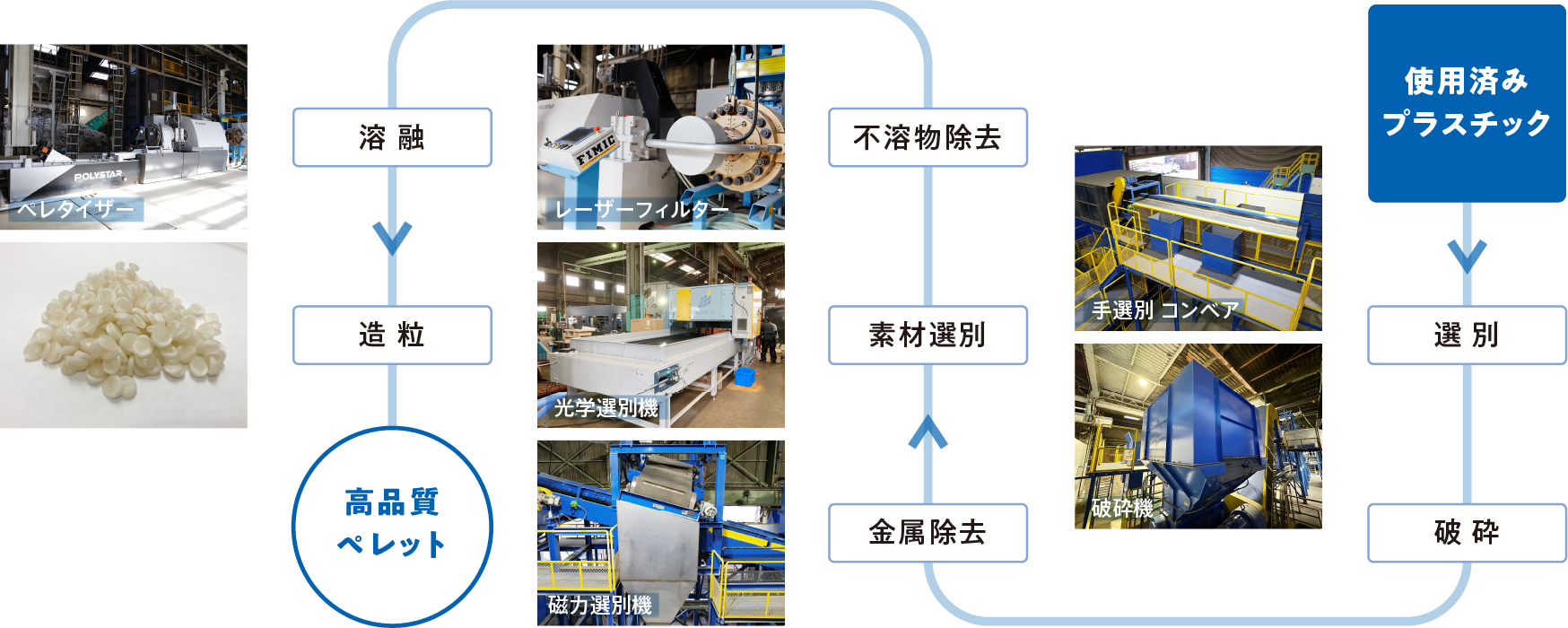

石田氏は、グーン社が取り組むリサイクル事業や、新規事業である使用済みプラスチックのマテリアルリサイクル事業の取り組みを中心に紹介しました。また、サーキュラーエコノミーに関連する最新の条例や法令を時系列でわかりやすく整理しながら、同社の歩みについても説明しました。

グーン社では現在、廃木材や使用済みプラスチックを活用したリサイクル事業に取り組んでいます。廃木材については、建築現場や解体現場から排出される木材を加工し、一部をチップ化してバイオマス燃料として再生しています。

また、使用済みプラスチックは、廃プラスチック類を主原料とする細かく砕かれた燃料「フラフ燃料」として再生し、販売しています。石田氏によると、フラフ燃料は石炭に比べてCO₂排出量が約17%少ないのが特徴で、こうしたリサイクル活動を通じてサーマルリサイクルの推進に取り組んでいます。

さらに、2022年11月からは横浜市で初となるマテリアルリサイクル事業を開始しました。この取り組みでは、使用済みプラスチックを再生原料としてペレット化し、新たなプラスチック製品へと生まれ変わらせています。

石田氏は、「このマテリアルリサイクルの取り組みは、脱炭素化やプラスチック新法施行といった取り巻く環境の変化に迅速に対応するため、大きく舵を切った当社の取り組みの一つです」と強調し、今後については、「カスケード利用(階的にリサイクル)により使用済みプラスチックの品質を選ばずに再資源化に取り組んでいきたいと考えています」と事業の展望を語りました。

また、市内でのリサイクルの取り組みだけでなく、海外での取り組み事例として、フィリピン・セブでのプラスチック・リサイクルプラントの取り組みも紹介されました。フィリピンでは、都市から排出されるごみが分別されることなく埋め立て処分場に送られ、ごみの収容能力の限界が見え始めているという深刻な課題があります。これに対し、グーンはセブ現地で使用済みプラスチックをフラフ燃料に加工し、販売する取り組みを行っています。

「この課題はフィリピンに限らず、東南アジア主要国に共通する都市の問題です。世界の海と陸は繋がっていますので、新興国の環境問題は地球環境に直結します。その意味で環境問題の解決はまさにボーダレスです」と述べ、新興国での資源循環への取り組みが持つ重要性を伝えました。

パネルディスカッション

▽パネリスト:

村尾雄太氏(カーボンニュートラル事業推進課 担当係長)

大村拓輝氏(レコテック株式会社 執行役員)

石田憲生氏(株式会社グーン ブルーエコノミー研究所 所長)

それぞれの取り組み紹介の後は、横浜市・村尾氏、レコテック社・大村氏、グーン社・石田氏の3名によるパネルディスカッションが行われました。

2025年、横浜のサーキュラーエコノミーを加速させるためのキーワードは?

「2025年、横浜のサーキュラーエコノミーを加速させるためのキーワードは?」というディスカッションテーマに対し、村尾氏は「三方良し」の考え方をキーワードとして挙げ、「資源の出し手良し、回収者良し、そして世の中良し、というようにバランスよく成立している状態にすることが大事だと考えています。そのためには、関係者同士で十分なコミュニケーションを図り、信頼関係を築くことで、時にはシビアな課題についても率直に意見を交わせる関係性を作っていくことが大切です」と述べました。さらに、みなとみらい21地区では、こうしたコミュニケーションを円滑に進めるためにエリアマネジメント組織(一般社団法人横浜みなとみらい21)が重要な役割を果たしていることに触れ、まとまった量の質の高い資源を集めるためには「資源の出し手のとりまとめ役を担ってくれる人材や組織を育成し、エリア全体で応援していくことが重要だと考えています」と語りました。

大村氏は、「廃棄物のデータ化」をキーワードに掲げ、「資源は一か所にまとまって存在することで価値が生まれますが、ごみは分散しているためにその価値を引き出せていないのが課題です。ごみを資源として価値化するには、データ化を進め、エリア全体で『このごみがこれだけ出ている』という情報を可視化することで、新たな価値を創出できます」と述べ、データ化の可能性について言及しました。また、「この観点から、横浜市のような大消費地は、将来的に資源の大量供給地となるポテンシャルがあります」と指摘しました。

石田氏は、村尾氏が挙げた「三方良し」の考え方は、公民連携や動静脈連携に通じるものであるとの認識を示し、環境負荷の高い紙おむつのリサイクル事例を挙げて説明しました。そして、「一般家庭から紙おむつを回収・分別し、再資源化する取り組みは、自治体と企業の連携がなければ実現できません」と強調しました。

編集後記

食品ロス削減SDGsロッカー、ボトルtoボトル水平リサイクル、Fry to Fly Project、デジタル資源循環プラットフォーム——それぞれが異なるアプローチながら、市内で多くの関係者が連携し、横浜のサーキュラーエコノミーを着実に前進させていることが伝わってきました。

また、ごみの資源としての価値を高めるためには、「どこで」「どれだけ」「どんな資源」が排出されているのかをデータ化し、現状を正確に把握することが重要です。さらに、そのデータを活用することで、横浜が「資源の消費地」から「供給地」へと転換する可能性を秘めていることも示されました。

しかし、データだけでは循環は生まれません。それを活用し、実際に行動を起こすのは「人」です。ごみを資源として活用・再生するには、公民連携、動静脈連携、市民参加——さまざまなステークホルダーがつながり、共に考え、実践していくことが求められます。

「三方良し」の精神のもと、関係者同士が信頼関係を築きながら対話や協働を重ねていくことで、横浜のサーキュラーエコノミーはさらに加速していくでしょう。

2025年、横浜のサーキュラーエコノミーはどこまで前進できるのか。会場には学生の姿も見られ、未来の担い手たちとともに、「サーキュラーシティ・横浜」の可能性を感じられる場となりました。